距大阪中心仅15分钟:生野区——多国文化的“危”与“机”并存

概览

历史与“制造业”文化交织,多国籍居民在此共生共存。大阪市生野区以热闹的韩国城(Korea Town)为象征,展现独特的地域魅力;但与此同时,高龄化和高空置率也成为不可忽视的课题。

靠近市中心且租金相对低廉,从房地产投资的角度来看,这里既有机遇,也存在风险。本文将结合数据与作者的亲身观察,带你深入了解这一地区。

历史与产业

生野区位于大阪市东南部,面积8.38平方公里。2025年3月底的住民基本台账显示,人口为12万6922人,在大阪市24个行政区中排名第8。

交通便利:

JR大阪环状线:鶴桥站、桃谷站至大阪站,约15分钟直达。

大阪地铁千日前线:北巽站、南巽站至难波站,约15分钟直达。

近铁大阪线・奈良线:亦可通往各主要枢纽。

桃谷站骑行10分钟即可到达被称为“大阪第三市”的天王寺周边。

生野自古以来便有人居住,区名“生野”据说源于圣德太子相关传说“生野长者”。《日本书纪》《万叶集》等古籍中也多次出现生野地名,彰显其深厚的历史文化。

经济方面,生野区以“制造业之城”著称,金属加工与眼镜镜片生产尤为突出。

2021年数据:制造业企业数1621家,仅次于平野区,居大阪市第2。

区内还有罗特制药、中西制作所等上市企业总部。

人口与多国籍特征

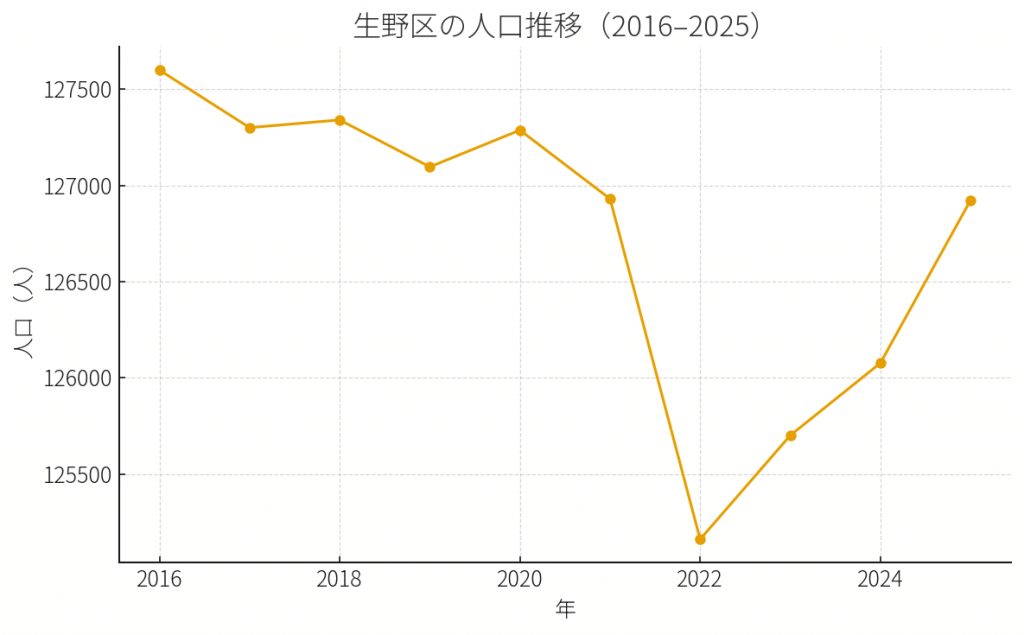

过去40年人口整体缓慢下降,但近10年基本持平:2016年12万7599人,2025年12万6922人,仅下降0.5%。2022年一度降至12万5160人,之后回升。

高龄化:

65岁以上人口3万6146人,占28.5%,高于市平均24.1%。

0~14岁人口仅9.1%,15~64岁为62.4%,均低于市平均。

总体呈现“老年人口多、年轻人少”的特点。

外国人比例高达23.4%(大阪市平均仅7.0%)。

以韩国/朝鲜裔最多,这源于殖民时期大阪与济州岛间的航路,让许多韩国人定居于此。

战后不少在日韩国人选择留下,御幸通商店街(大阪韩国城)正是象征。

近年来韩国/朝鲜裔人数略减:

2019年2万1777人 → 2025年1万8050人。

同时,越南人和中国人迅速增加:

越南籍:2085人 → 3883人

中国籍:2489人 → 3661人

原因包括:

靠近市中心且房租相对低廉

区内日本语学校众多

先行移民的社区网络

长期多文化共存的生活环境

作者也提到,每次返乡都明显感受到越南与中国食材店、餐饮店的增多。

空置率与房屋状况

南部生野东、舍利寺周边可见大量老旧木造长屋与狭小住宅:

长屋比例:6.5%,为大阪市24区最高(市平均2.1%)。

空置率:22.8%,仅次于西成区(25.9%),市平均16.1%。

自1994年起,政府实施“生野区南部地区整备事业”,进行城市道路、公园、社区广场建设及房屋改建补助,虽提升部分防灾与居住环境,但老旧住宅密度仍高。

2018年调查显示,被归类为“其他住宅”(非出租、非出售、非二次住宅)的空置房达5870户,为大阪市最多。这类住宅因缺乏流通与管理,易陷入失修状态。

对投资者而言,这既是挑战,也意味着机会:

低价购入老屋 + 政府补助 + 翻新为出租房、共享住宅、咖啡馆或工作室 = 潜在投资方案。

近年来,NPO与年轻创业者已开始将旧工厂、空房改造为社区交流据点。

地价与租金

地价:2016年17.7万日元 → 2025年18.85万日元,10年仅上涨6.5%,远低于大阪市整体22.1%的涨幅。

桃谷、新今里:部分地段超22万日元。

生野东、小路东、中川西:多在15万~17万日元。

租金:

1K:约5–6万日元

1LDK:约7–8万日元

3LDK:约10万日元出头

相较市中心,生野区租金更显“划算”。

租金上涨乏力原因:

老房密集、街景杂乱

外国人比例高带来治安偏见(实际犯罪率并不高)

东南部窄路密集,小型工厂点状分布,居住环境相对受限。

投资视角

生野区兼具悠久历史、制造业优势与多元居民,却也面临高龄化与大量老旧空屋的挑战。

机会:低地价、低租金、交通便利、潜在翻新价值。

风险:房龄老化、翻修成本、区域形象偏见。

对于愿意投入改造的投资者而言,这里或许正是寻找高收益的潜力区域。

您可能感兴趣的文章